Внимание! Данный пост опубликован в категории "Политика". Мнение автора может не совпадать с мнением администрации проекта.

Истоки средневековых политических идей

Введение. От античной к средневековой политике

Политические идеи древнего мира во многом обусловили развитие идей Средневековья. Однако этот процесс был чрезвычайно сложным и включал в себя переосмысление и инновации, поскольку эти идеи применялись в контексте средневековых условий, радикально отличавшихся от тех, которые преобладали в Древней Греции и Риме. Античность предоставила огромное количество интеллектуального сырья, которое было переработано в своеобразные средневековые структуры мышления. Более того, история политических идей отражала превратности классического наследия на средневековом латинском западе. В раннем Средневековье это наследие было сильно ослаблено, но с конца XI века оно значительно обогатилось благодаря повторному открытию всей кодификации римского права Юстиниана, "Corpus iuris civilis", а с середины XII - благодаря растущему количеству работ Аристотеля, доступных в латинских переводах. Однако это не означает, что все содержание средневековых политических идей основывалось на концепциях, заимствованных из Античнисти. Богатая палитра политических идей Средневековья была обусловлена тем, как средневековые версии греко-римских и библейских концепций сосуществовали и взаимодействовали с чисто средневековыми способами мышления. В Византийской империи интеграция классических и библейских идей в структуру политической мысли шла по пути, заметно отличавшемуся от того, по которому шли другие государства Европы, но который непосредственно влиял на них на определенных этапах.

Непосредственные основы политической мысли раннего Средневековья лежали в длительном переходном периоде между Античностью и собственно Средневековьем, то есть между правлением императора Константина (306-337 гг.) и началом восьмого века, который на западе ознаменовался приходом к власти Каролингов. Именно об этом периоде будет это исследование, поскольку он породил идеи, лежащие в основе не только всей мыслительной структуры раннего Средневековья, но и те, которые были распространены на протяжении всего средневекового периода. Здесь не будет предпринято попытки провести полный обзор интеллектуальной жизни в эти переходные века: будут рассмотрены только те аспекты, которые были важны для Средневековья.

Византия

Обращение Константина и более поздний статус христианства как официальной религии Римской империи в долгосрочной перспективе привели к радикальному изменению отношения христиан к политической жизни и государству.

Ранее христиане по-разному относились к римскому государству. На одном полюсе существовало негативное отчуждение, усиливавшееся периодическими преследованиями, в основном вызванными нежеланием христиан участвовать в языческом культе обожествления императора. Также была распространена форма индифферентизма, вылившаяся в политический квиетизм. Следуя словам Христа: "Царство Мое не от мира сего", христиане рассматривали эту жизнь лишь как подготовку к следующей, на небесах, где они найдут свой истинный дом. Среди христиан также существовало более позитивное отношение, признающее необходимость римского государства и даже его божественно санкционированное существование, которое справедливо требовало их подчинения во всем, что не было грехом.

Изменившееся общественное положение христианства в IV веке не привело к исчезновению негативного к ним отношения: оно сосуществовало в противоречии с искренним признанием христианами законности государства. Но это положение измененило фундаментально государство: христианская теория божественного правления, разработанная для того, чтобы приспособить имперскую власть с христианской верой, создало ту теорию и практику государственного управления, которая будет существовать в период все Средние века.

Но само по себе христианство не выступало за какую-либо определенную форму правления, но поскольку церковь столкнулась с монархией как единственной формой правления, существовавшей в Античности и раннем Средневековье, христианская политическая мысль стала монархической.

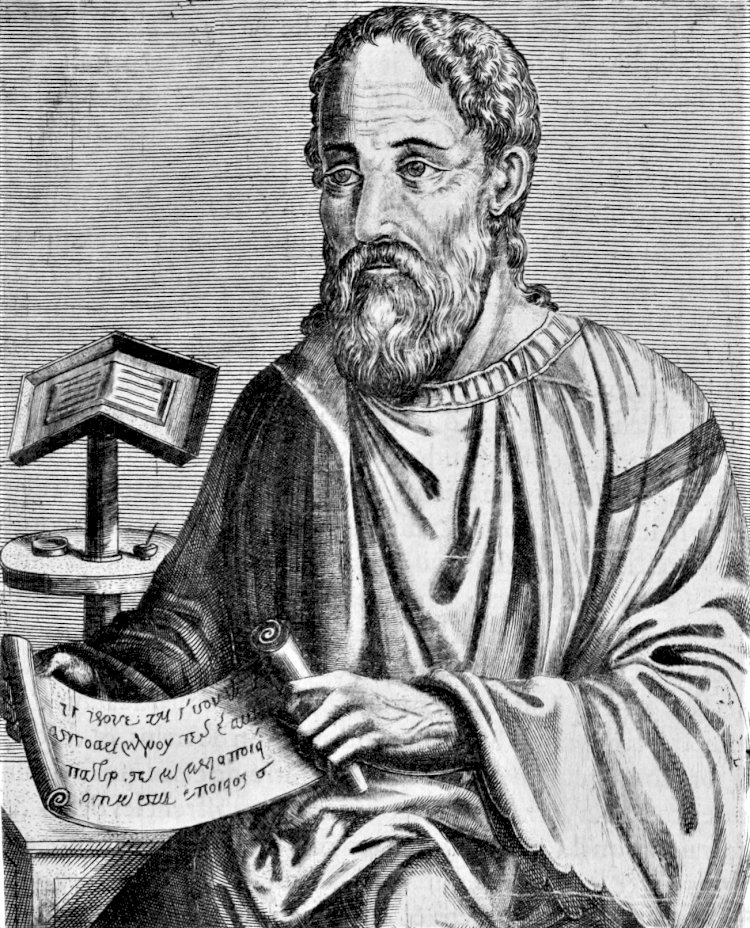

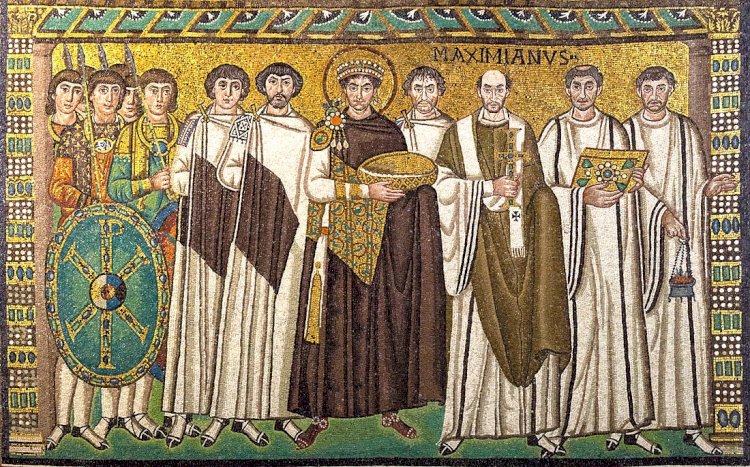

Фундаментальная структура византийской политической мысли была заложена, по существу, во времена правления самого Константина и оставалась практически неизменной на протяжении всего существования империи. Отцом этой теории был Евсевий Кесарийский (263-339 гг.), чья интерпретация значения правления Константина оказала самое широкое влияние. Евсевий верил, что основание Константином христианской империи ознаменовало собой решающий поворотный момент в истории человечества, и было не что иное, как исполнение Божьего обетования, данного Аврааму. Эта точка зрения интерпретировала римскую историю как предопределенную божественным провидением: империя была основана при Августе, в царствование которого родился Христос, чтобы способствовать распространению христианской религии, кульминацией которой стало обращение самого императора.

Евсевий также адаптировал эллинистические представления о царствовании, которые к III веку заметно повлияли на развитие римских концепций императорства. Согласно эллинистической теории, правитель был подобием Бога и его наместником на земле, правящим царством, которое было имитацией (мимесисом) царства небесного. Таким образом, под влиянием идей неоплатоников царство стало рассматриваться как микрокосм, отражающий порядок в макрокосме самой Вселенной. Правитель понимался как божественное существо: римский император действительно был "повелителем и Богом" (dominus et deus). Евсевий, следуя намерению Константина, смог с легкостью обратить в христианство это языческое воззрение. Все, что было необходимо, - это заявить не о какой-то форме божественности императора, а просто о божественном назначении, подтвержденном близостью Константина к Богу, о чем свидетельствовали его особые откровения и его военные успехи. Таким образом, император был наместником Бога на земле, правящим империей, которая была отражением царства небесного. Монотеизм пронизывал этот космический порядок: подобно тому, как во Вселенной был один Бог, в этом мире был один император (басилевс).

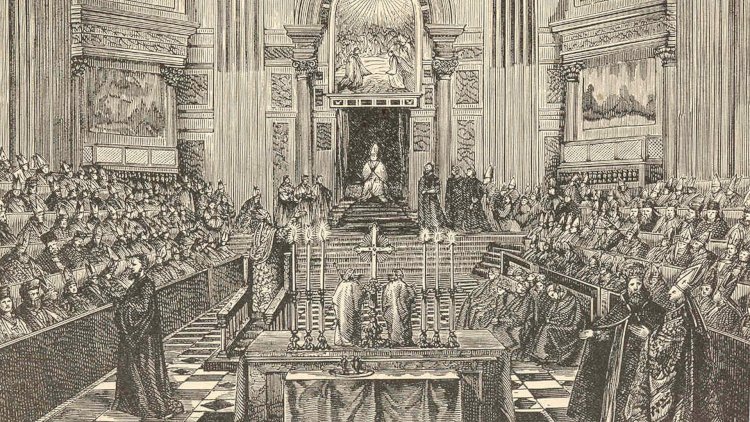

Испытывая облегчение после окончания недавних жестоких гонений, большая часть христианской церкви, подобно Евсевию, с готовностью приняла на себя пристальный надзор Константина за церковными делами. Константин взял на себя ответственность созывать церковные соборы. Вскоре после декрета о веротерпимости, известного как Миланский эдикт (313), он созвал в 314 году Арльский собор, чтобы попытаться решить донатистский вопрос; в 325 году он созвал первый вселенский собор в Никее. Константин ввел христианскую церковь в структуру римского государства и тем самым подчинил ее своей власти. Он претендовал на юрисдикцию над всеми внешними аспектами христианства, то есть над церковной организацией и управлением, в то время как епископы, по его признанию, обладали властью в чисто духовных вопросах, таких как формулирование доктрины и отправление таинств. Он также считал, что как император он несет религиозную ответственность за язычников в своей империи. С христианской точки зрения, Константин не был епископом или священником в каком-либо сакраментальном смысле, хотя ему были оказаны литургические почести, недоступные ни одному другому мирянину. Когда он умер, в знак особого почитания он был объявлен христианским святым, равноапостольным (исапостолос).

После смерти Константина, если не считать кратковременного благоприятствования язычеству императором Юлианом (361-363 гг.), взгляды, согласно которым Римская империя считалась христианской, укрепились. Кульминацией этого процесса стал указ "Cunctos populos", которым в 380 году императоры Валентиниан II и Феодосий I провозгласили католическое христианство официальной религией империи. С этого момента язычество пошло на убыль.

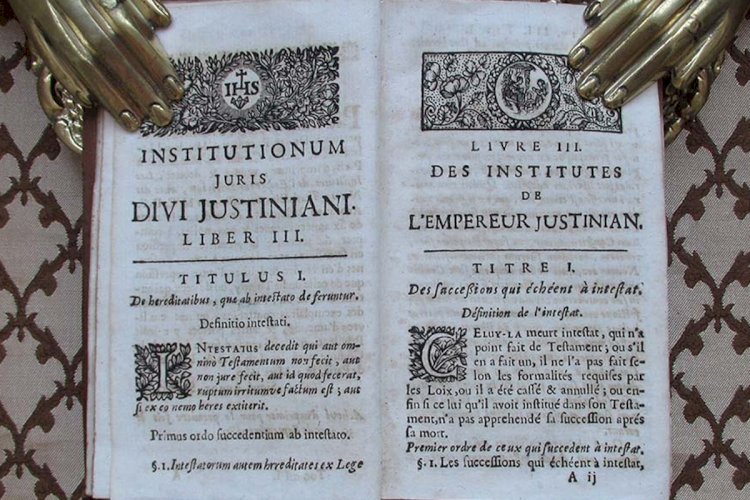

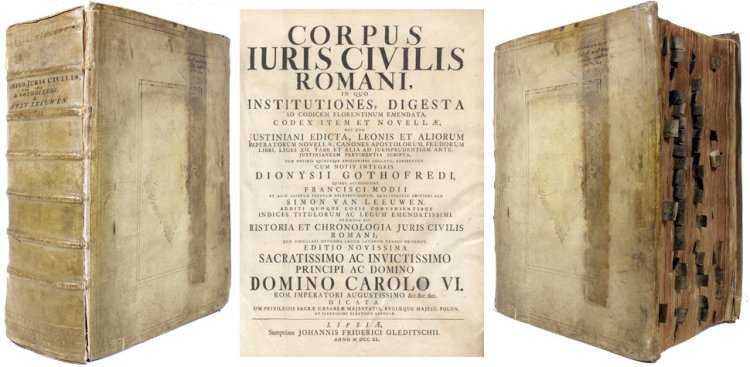

С точки зрения истории политических идей, классическое представление о роли римского императора-христианина содержится в Гражданском кодексе. Он был начат по приказу Юстиниана в 527 году и завершен в 534 году комиссией под председательством Трибониана. Он состоял из трех основных частей. Самой крупной из них был Сборник, состоящий из пятидесяти книг и включающий в себя работы тридцати девяти классических юристов со второго по четвертый века. Был добавлен краткий вводный учебник для студентов институтов (в четырех книгах). Третьей частью был Кодекс в двенадцати книгах, содержащий императорские конституции, многие из которых были написаны самим Юстинианом.

Кодекс был составлен на латыни: греческих отрывков было очень мало. Юстиниан запретил комментировать его, но обнаружил, что ему приходится дополнять ее, издавая новые конституции, известные как "Новеллы", вплоть до своей смерти в 565 году. Вместе, это все получило в последствии название "Юридического корпуса" или "Юридического свода" (Corpus iuris).

Он содержит основополагающее в римском праве различие между публичным и частным правом (ius publicum и ius privatum). Большая часть его посвящен частному праву. Его публично-правовое содержание, непосредственно связанное с вопросами политики и управления, хотя и ограничено по объему и представлено бессистемно, содержат положения, имеющие непреходящее значение для политической мысли. Однако существуют серьезные проблемы с толкованием.

Доминирующим политическим посылом Corpus iuris является теократический. Император получает свою власть от Бога: в "constitution Deo auctore" в начале Юстиниан описывает себя как "по Божьему повелению управляющего нашей империей, которая была доверена нам небесным величеством". Божественный источник императорской власти постоянно упоминается в Корпусе.

С другой стороны, в "Юридическом своде" также есть утверждения, указывающие на обладание властью римским народом. В нем делается ссылка на так называемый leges regiae, или "царский закон", согласно которому римский народ передал свою власть императору. Значение этих ссылок стало предметом жарких споров. Одна из философских школ рассматривала его как юридическую конструкцию ex post facto, призванную оправдать переход от республики к империи. Такого закона на самом деле никогда не существовало, но он был постулирован более поздними классическими юристами, чтобы объяснить передачу суверенитета от римского народа первому императору, Августу, - короче говоря, это был способ узаконить императорскую власть. Согласно другой точке зрения, leges regiae отождествляется с законами империи, согласно которым народное собрание передавало власть каждому императору в начале его правления.

Наиболее вероятная интерпретация заключается в том, что leges regiae действительно был более поздней и классической юридической конструкцией, принятой Юстинианом как действительный закон.

Какой бы ни была правда о царском законе, его значение для политической мысли заключалось в том, что он выражал идею о том, что власть императора исходит не только от Бога, но и от народа, и, таким образом, представлял собой модель народного источника государственной власти, которая была разработана позднее, в Средние века и в начале нового времени. Царский закон поднял фундаментальную проблему, касающуюся происхождения власти, поскольку его включение в "Юридический корпус" означало, что как божественные, так и народные источники правления сосуществовали. Но, одновременно, во времена Юстиниана концепция божественного происхождения императорской власти подавляла любую идею о том, что народ в каком-либо значимом смысле является источником власти; единственным отголоском такой в конечном счете республиканской идеи было провозглашение нового императора сенатом, армией и народом. Такого одобрения было либо достаточно для избрания после смерти императора, либо, что было более обычным делом в истории Византии, подтверждало уже согласованный выбор предыдущего правителя. В любом случае, народное одобрение служило лишь для того, чтобы провозгласить божественный выбор императора, чья власть исходила непосредственно от Бога.

Таким образом, "Юридический корпус" может показаться двусмысленным в отношении конечного источника правовой и политической власти. Хотя в VI веке предполагалось, что это будет всеобъемлющее постановление богоизбранного императора, оно предоставило достаточно материала для более поздних средневековых и ранних современных теорий как монархии, так и народного правления. Более поздним юристам и политическим мыслителям было особенно легко вырывать отрывки из контекста. Печально известным примером является утверждение: "то, что касается всех, должно быть одобрено всеми" (quod omnes tangit, ab omnibus comprobetur). Это закреплено в конституции Юстиниана, касающейся взаимоотношений между опекуном и подопечным, и означает, что при наличии нескольких опекунов в одном подопечном определенные действия требуют согласия всех опекунов, поскольку на карту поставлены их интересы. Очевидно, что этот закон не имеет ничего общего с политическими вопросами. Тем не менее средневековые юристы использовали это знаменитое изречение в политическом смысле как часть разработки теорий согласия.

Что касается отношений императора с христианской церковью, то в "Юридическом своде" содержится много информации, которую, однако, следует рассматривать в более широком контексте. Эти отношения, несмотря на их центральное значение для политической и религиозной жизни Византии, оставались несколько неопределенными. Чтобы попытаться понять их, необходимо провести различие между двумя значениями термина "церковь". Сама империя (базилея), будучи христианской, понималась как церковь в более широком смысле - совокупность христиан; император, как наместник Бога, был главой этого органа на земле. Византийцы не могли представить себе империю без церкви, и наоборот. Однако в более узком смысле церковь понималась как церковный орган со священнической иерархией. И именно в этом понимании и возникли проблемы, связанные с отношениями императора с церкуовью.

Юстиниан, правда, описывает отношения между императором и духовенством. Проводится различие между властью императора (imperium) и священством (sacerdotium). И то, и другое исходит непосредственно от Бога: Среди людей величайшими Божьими дарами, ниспосланными по его милости свыше, являются священство и императорство. Служение первого связано с божественными делами; второй руководит людьми и заботится о них. И то, и другое, происходя из одного и того же источника, регулирует человеческую жизнь.

Главная обязанность императора (sollicitudo), заключается в сохранении истинного христианского учения и целостности духовенства. При достижении этих целей государство будет правильно управляться, будет достигнута должная гармония (consonantia), а Божье благоволение будет получено благодаря молитвам верного духовенства. Моральное и доктринальное благополучие духовенства имеет важное значение для здоровья христианской империи и, следовательно, требует императорского надзора.

Способность императора издавать законы таким образом была христианским применением традиционного римского представления о том, что публичное право включает вопросы, касающиеся религии и священства, которые, таким образом, воспринимались как забота государства. Хотя Юстиниан сохранял принципиальное различие между империей и священнодействием, он также утверждал, что между ними нет большой разницы. Эта точка зрения, сформулированная специально с учетом церковной собственности, четко отражала общественный статус духовенства в христианской империи. По сути, позиция Юстиниана представляла собой давний компромисс между императорской властью и властью священства. Императоры созывали церковные соборы, председательствовали на них и участвовали в их обсуждениях. Тем не менее, формулировка церковных доктрин оставалась заботой священного собрания.

Хотя императора обычно называли "священником и императором" (hiereus kai basileus), он оставался мирянином. Но он был священником только в том смысле, что обладал юрисдикционными полномочиями в церковных вопросах. Хотя император был главой церкви, понимаемой как империя, он определенно не был главой церкви, понимаемой как орган. Юстиниан признал главенство папы римского и второе место Константинопольского патриарха (ибо главой Константинопольской церкви был признан патриарх).

Обычно между церковью и императором царила гармония, в интересах которой духовенство практиковало икономию (oikonomia), предполагающую избежание споров по относительно незначительным вопросам. Тем не менее, когда крупного столкновения избежать было невозможно, духовенство придерживалось своих притязаний на роль толкователя доктрины. Таким образом, в восьмом и девятом веках, хотя церковь была расколота из-за иконоборчества, антииконоборческая партия среди духовенства в конце концов смогла успешно противостоять тем императорам, которые хотели запретить почитание икон и религиозных изображений. Случалось даже, что патриарх отлучал императора от церкви, как Николай Мистик отлучил Льва VI из-за его четвертого брака. Более того, с 491 года патриарх получал исповедание веры от новоназначенного императора. Каноническое право существовало бок о бок со светским правом, а церковь, интерпретируя каноны, обеспечивала духовный и нравственный контекст, в рамках которого правил император.

Государства Западной Европы

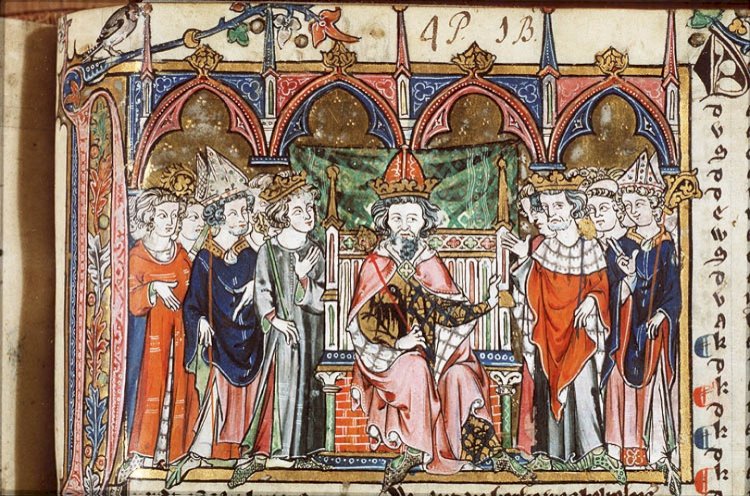

Во время постепенного распада Римской империи наиболее распространенной формой правления стало царство. Историческое значение этого события в долгосрочной перспективе трудно переоценить, поскольку оно заложило основы теории монархии, которая сохранилась до наших дней.

В четвертом и пятом веках под влиянием сначала эллинистических, а затем и христианских идей прежние представления римлян о царствовании ослабли. Библия дает представление как о царствовании в Израиле, так и о Христе-царе. На Западе стало обычным называть империю королевством (regnum), а императора - королем (rex), тогда как на востоке титул императора басилевс означал просто "царь". Это изменение способствовало развитию римско-христианской формы правления в варварских королевствах.

Природа правления варваров на территории бывшей Римской империи вызвала ожесточенные споры среди современных ученых. В девятнадцатом веке немецкие историки выдвинули теорию, согласно которой у германских племен была форма правления, основанная на всенародных выборах, и, более того, этот вид народного правления сохранялся в качестве фундаментального элемента варварской и раннесредневековой монархии на Западе. Такое правление, поскольку оно исходило от народа, было, следовательно, ограниченным и подотчетным народному собранию. Действительно, в рамках немецкой исторической традиции тема правления германских королей стала образцом для интерпретации политических концепций Средневековья. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к основополагающим исследованиям Отто Гирке, Фрица Керна и Вальтера Ульмана. Однако в последнее время в научных кругах все чаще высказывается мнение, что вся эта структура германской королевской власти - миф. На самом деле существует очень мало свидетельств о природе германской королевской власти до вторжения в Римскую империю. Те свидетельства, которые имеются, почерпнуты из негерманских источников, в частности римских.

Форма правления, которая на самом деле возникла в варварских королевствах после вторжения, была в подавляющем большинстве римской и христианской по своему характеру и подчеркивала силу и авторитетность монарха. Эти монархи правили в основном при содействии уцелевшего римского сенаторского сословия. Некоторые из них получали легитимность через императоров. Так, например, в Италии пятого века остгот Одовакр правил с императорской санкции, а его преемник Теодерих добился признания императором Анастасием своего королевского сана в 497 году. Аналогичным образом, во Франции император в 508 году назначил Хлодвига почетным консулом. Согласно Григорию Турскому, Хлодвиг впоследствии пользовался титулом "консул Август" (consul aut augustus). Однако поворотный момент наступил после готской войны Юстиниана с целью возвращения территорий Римской империи: после этого, ни один из западных королей не стремился к подтверждению своего правления через византийских императоров.

В варварских королевствах Бог считался высшим источником королевской власти. Это представление, которое было широко распространено в VI веке, воплотилось в формулу о том, что такой правитель был "царем милостью Божьей" (rex dei gratia) - что он правил по милости Божьей. Эта формулировка стала основополагающей для средневековых представлений о королевской власти и стала далеким предком ранней современной монархии по божественному праву. Самое раннее известное использование этой формулировки на Западе, по-видимому, относится к правлению короля лангобардов Агилульфа (590-616 гг.); Исидор Севильский также применял это слово к вестготскому королю Свинтиле (621-631 гг.); к концу VII века англосаксонские короли использовали ее, а во второй половине VIII века она стала частью королевского титула Карла Великого.

Истоки идеи о царствовании по божественной милости лежат в толкованиях Библии. Некоторые тексты Нового Завета имеют к этому прямое отношение. Два из них, в частности, имели общее отношение к отношениям между Богом и отдельным христианином, но в данном контексте были применены конкретно к отношениям между Богом и царем: "По милости Божьей я таков, каков есть" и "человек может претендовать только на то, чтобы к тому, что дано ему с небес". Два других текста открыто относятся к правительственной и судебной власти: как мы видели, в "Послании к римлянам" (13:1) говорится, что всякое правление исходит от Бога, а в "Евангелии от Иоанна" (19:11) Христос сказал Пилату, "Ты не имел бы надо мной власти, если бы она не была дана тебе свыше". Ни в одном из этих отрывков не упоминались короли как таковые, но, взятые вместе, они обеспечивали ментальный контекст для восприятия королевской власти как производной по доброй воле или благоволению Бога. В Ветхом Завете также содержится множество свидетельств божественного источника власти израильских царей, начиная с рассказа о помазании Саула Самуилом. Отождествление народа франков с Израилем в эпоху Меровингов способствовало применению образов Ветхого Завета к франкскому королевству, и эта интерпретация получила дальнейшее развитие при Каролингах. Однако в Ветхом Завете отношение к королевству было неоднозначным. Самуил неохотно вводил монархию и указывал на недостатки наличия царя, а также на порочность Израиля, желающего иметь такого царя, поскольку его единственным истинным царем был Яхве. Подобным образом в Книге Пророка Осии 8:4 говорится: "Они ставили царей, но без моего согласия, и назначали князей, но без моего ведома". Однако эти оговорки, как правило, игнорировались при распространении монархии как божественной благодати и лишь изредка всплывали в средневековых дискуссиях о роли царей.

Считалось, что царь получает свою власть непосредственно от Бога: он был наместником Бога на земле. Люди, которыми он правил, не считались источником его власти, а вместо этого считались божественно вверенными королевской опеке. Правитель, в свою очередь, в силу своей божественной власти предоставлял должности и полномочия тем, кем он управлял. Короче говоря, члены народа были подвластны своему королю и не имели права оказывать ему сопротивление. В этой иерархической структуре монарх, как начальник, установленный над своими подданными, которые были ниже его по положению, был истинным земным властелином. Тем не менее, как мы увидим, это был лишь один из аспектов сложного феномена средневековой монархии.

Классическая трактовка модели теократического правления в наше время была дана Вальтером Ульманом. Суть его интерпретации средневековых политических идей заключалась в том, что он называл "восходящим" и "нисходящим" тезисами: противоположностью между нисходящим происхождением власти, так сказать, от Бога или восходящим происхождением власти от народа. Этот анализ основан, главным образом, на вопросе о происхождении государственной власти. Однако при интерпретации средневековой политической мысли не меньшее значение, если не большее, следует придавать цели такой власти. Это, конечно, не означает отрицания того факта, что Ульман действительно рассматривал телеологические аспекты; но если придать им более важное значение, то можно прийти к несколько иным выводам.

Когда теократическое правление рассматривается с точки зрения его цели, кажущаяся абсолютной природа такой монархии видоизменяется. Именно потому, что считалось, что правление было установлено Богом, считалось, что оно существует ради божественной воли. Королевская власть рассматривалась как должность, существующая в рамках христианской нормативной структуры: в ней не было места произвольному исполнению воли монарха. Роль короля заключалась в христианском служении общему благу своего народа. Как сказал Святой Павел, "Государство существует для того, чтобы служить Богу на ваше благо... Власти существуют для того, чтобы служить Богу... Все правительственные чиновники - служители Бога". Григорий Великий, чьи труды были основополагающими для развития средневековой мысли, писал в конце VI века, классически описывая эту королевскую роль в терминах общепринятой темы христианского служения, формулировки, которая оказала определяющее влияние на средневековую философию.

Король, выполняя божественную волю, должен был соблюдать типично христианское смирение, понятие, чуждое греческой или римской политической мысли. Исидор Севильский, писавший в первой половине VII века, также сделал эту идею служения фундаментальной частью своей трактовки королевской власти. Произведения Исидора были не только самыми важными литературными произведениями вестготской Испании, самого развитого в культурном отношении из варварских королевств, но и многие из его высказываний оказали непропорционально большое влияние на развитие мысли в самом Средневековье. Это особенно верно в отношении его представлений о царствовании и политической жизни. Многие из основных концепций средневекового теократического правления можно найти в его работах. Моральная цель царствования кратко изложена в изложении Исидором древней аксиомы: "Ты станешь королем, если будешь поступать правильно, а если нет, то тебя не будет". Он подчеркивал, что долг короля - стремиться к справедливости (iustitia), добродетели, которая в Средние века должна была стать воплощением обязанностей христианского правителя. Точно так же король должен проявлять милосердие, смирение и терпение и в целом служить христианской религии, которая характеризовала общество, которым он управлял. В целом, король должен был править на благо своих подданных и был ответственен перед Богом за то, как он управлял ими.

Основная обязанность христианского правителя заботиться о благополучии своих подданных также понималась в контексте его роли их защитника. Римский источник этой идеи можно найти в модели наставника, который должен действовать в интересах несовершеннолетнего, переданного под его опеку. Тот же Цицерон, например, описывал правительство как опекуна, и это понятие в форме отношения монарха к христианам, которыми он управлял, также появилось у Исидора.

Но, на ранних этапах развития теократической монархии роль народа не следует недооценивать. Народ, в смысле великие люди королевства, участвовал в избрании короля. И при этом, их участие в избрании короля не противоречило божественному источнику его власти, а скорее было необходимой частью процесса легитимации его правления. Монарх, принятый народом, был облагодетельствован Богом и правил по его милости.

Аналогичным образом, народный элемент в создании законодательства в варварских королевствах был совместим с теократической монархией; обычное право сосуществовало с королевским правом.

Что касается кодексов варварского права, созданных в этот период, то современная наука считает, что в них не проводилось никакого различия между народным правом (Volksrecht) и королевским правом (Konigsrecht). Они состояли как из обычаев, так и из нововведений, но поскольку они были написаны и получили силу по воле правителя, они были королевским законодательством. Издавая законы, варварские короли стремились воплотить в жизнь роль романизированного христианского правителя-законодателя по образцу римского императорства. Эта функция служила как укреплению королевской власти, так и приданию достоинства и юридического определения самому народу. Варварские королевства состояли из разных народов (родов), и каждый из законов относился к определенному роду - поэтому они не были территориальными. Таким образом, закон, которому подчинялся отдельный человек, был законом не страны, а применим к его роду и, следовательно, в этой степени был личным.

Природа этих варварских законов свидетельствовала о том, что царь-теократ действовал в рамках определенных ограничений. Несмотря на то, что он издавал их и мог пересматривать законы своих предшественников, он издавал законы в рамках правовой традиции, в значительной степени основанной на обычаях. Широко распространено было мнение, что он сам должен соблюдать свои однажды принятые законы. Таким образом, совершенно независимо от высших норм, присущих любому христианскому правителю, теократический царь считался ограниченным законом. Это поднимает фундаментальную проблему, касающуюся толкования теократической монархии. Согласно первоначально изложенной модели, казалось бы, что такой царь, получивший свою власть от Бога, обладал таким полновластием, что его нельзя было ограничить никаким законом, созданным народом, или вообще никаким законом, изданным им самим или его предшественниками: он был как бы законом для самого себя и подотчетен только Богу. Однако в Средние века представления о теократической монархии менялись, и строгое применение абстрактного тезиса к какому-либо конкретному периоду может ввести в заблуждение. На самом деле теократический аспект средневековой монархии никогда не был таким четким, как может показаться.

Теократическая монархия имела смысл только как форма правления над христианами. Таким образом, общество, в котором она существовала, можно рассматривать как отождествляемое с церковью в широком смысле этого слова для тех, кто был крещен и стал ее членом. Из-за фундаментального разделения на духовенство и мирян взаимоотношения между светскими правителями и церковью как чисто церковным и клерикальным органом должны были занять центральное место в политических идеях средневекового Запада: действительно, само определение монархов как светских отражало этот религиозный контекст.

Однако именно потому, что король обладал теократической властью в таком обществе, был ли он в каком-либо смысле священником или его можно было полностью отнести к категории мирян? Ответить на этот вопрос непросто. Король, поскольку он не выполнял сакраментальных функций, не был священником и никогда, не считался священником в таком смысле. В этом смысле сохранялось разделение на духовенство и мирян. Но у священства были и другие аспекты, помимо чисто сакраментальных, и именно в этих областях король мог считаться священником.

Если взять, к примеру, вестготское королевство, то король осуществлял юрисдикционный контроль над духовенством. Церковные соборы либо созывались непосредственно королем, либо проводились с его разрешения. Тут роль духовенства заключалась в том, чтобы формулировать и обучать нормам христианского общества, а короля - в том, чтобы обеспечивать их соблюдение: как сказал Исидор, роль светского правителя заключалась в том, чтобы "с помощью террора дисциплины" добиться того, чего священнику не удалось добиться "с помощью проповеди".

Папство

На Западе разделение между духовенством и мирянами имело последствия, которые выходили далеко за рамки простого предотвращения появления какой-либо монолитной формы правления. С конца четвертого и, прежде всего, с пятого века появляются четкие свидетельства того, что папство формировалось как государственный институт. Это событие должно было иметь глубокие последствия как для церкви, рассматриваемой как чисто клерикальный орган, так и для взаимоотношений между светской и духовной властью в христианском мире в целом. Именно в этот ранний период сформировались некоторые важнейшие черты папства, из которых выросли семена папской монархии Средневековья.

Становилось все более очевидным, что папство обладает двумя аспектами: папы выполняют как чисто духовную роль пастырей и учителей, так и строго юрисдикционную. При этом доминирующей характеристикой средневекового папства была ее развитие как юрисдикционного и, следовательно, правительственного института. Причина заключалась в том, что церковь воспринималась в корпоративном плане: это было собрание верующих (corpus fidelium), которым нужно было управлять; это не было чисто духовным обществом верующих. Папская власть осуществлялась посредством закона: это была юрисдикция в фундаментальном смысле установления закона. То, что она приняла такую форму, было в значительной степени результатом римского контекста развития папства: римские государственные и правовые концепции оказали сильное влияние на папские представления о государственном устройстве. Жребий был брошен, когда папы начали подражать императорским рескриптам, издавая декреталии (то есть письма, в которых решались вопросы авторитетно).

Понимание природы папской власти получило более четкое юридическое оформление. Считалось, что основой этой власти является поручение Христа святому Петру в "Евангелии от Матфея" (16:18-19): " и Я говорю тебе: ты – Петр*, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что́ свяжешь на земле, то́ будет связано на небесах, и что́ разрешишь на земле, то́ будет разрешено на небесах".

Начиная с 380-х годов, этот отрывок все чаще использовался папством. Вместе с наставлением Христа Петру в "Евангелии от Иоанна" (21:15-17): "Паси агнцев моих... Паси моих овец", которому суждено было послужить библейской основой для папских юрисдикционных и пастырских притязаний в Средние века.

Папская точка зрения основывалась на том, что Христос основал видимую церковь, которая, чтобы выжить, нуждалась в постоянном правительстве и, следовательно, в преемственности пап. Однако не было никаких документальных свидетельств того, что святой Петр назначал себе преемника. К концу IV века этот недостаток был устранен папством. Был переведен на латынь с некоторыми уточнениями поддельное письмо, приписываемое папе Клименту I и написанное на греческом языке в конце II века. В соответствии с этим Святой Петр передал Клименту свои полномочия, тем самым сделав его наследником своей власти. Эта тема получила эпохальное развитие при Льве I (440-461 гг.), который, опираясь на труды своих предшественников, внес важнейший вклад в выражение папских притязаний на власти. Лев сформулировал формулу о том, что папа был недостойным наследником святого Петра. Взгляды Льва были окрашены идеями римского права о наследовании, согласно которым наследник считался юридически идентичным покойному. Таким образом, Лев стремился показать, что папа унаследовал те же юридические полномочия, что и апостол Петр, но что из-за личной недостойности каждого папы не было никаких претензий на личные заслуги Петра, в ответ на которые было дано первоначальное поручение. Это было основой фундаментального различия между должностью и человеком, на котором папство настаивало на протяжении всего Средневековья и после него. Каким бы порочным или неподходящим ни был человек, занимающий этот пост, он все равно сохранял всю свою законную власть как папа.

Понтификат Льва продемонстрировал развитую монархическую форму папского правления с акцентом на первенство папы (primatus) и главенство (principatus) церкви. Это главенство интерпретировалось в корпоративном контексте. Церковь, согласно представлению о ней как о теле Христовом (corpus Christi), считалась имеющей своим главой (caput) Римскую церковь (главой которой был папа римский), а другие церкви - ее членами (membra). Эта органическая или органологическая тема, которая упорядочивала элементы, составляющие единое целое, в соответствии с их различными функциями, должна была стать основополагающей для папской теории в Средние века. Лев интерпретировал свою юрисдикционную роль главы исключительно в судебном ключе, стремясь поддержать существующее притязание папства на роль верховного апелляционного суда по церковным делам. И к концу V века утвердилась конституционная формула "папу римского никто не судит" (papa a nemine iudicatur).

В начале VI века органологическая тема получила дальнейшее развитие в непапском источнике, который оказал огромное влияние на экклезиологическую и политическую мысль Средневековья и оказал особую помощь папству. Анонимный греческий писатель, который выдавал себя за ученика святого Павла, Дионисия Ареопагита, и, таким образом, известен как Псевдо-Дионисия, написал, среди прочих, две работы на тему иерархии. Автор отличился тем, что ввел термин "иерархия", под которым он подразумевал упорядочение рангов и кульминацию в Боге как "принципе единства" (principiunt unitatis). Этот христианский взгляд на устройство мира проявлял сильное влияние неоплатонизма.

Неоплатонические идеи, согласно которым человек - микрокосм, отражающий структуру макрокосма, самой Вселенной, должны были дополнить взгляды Павла как еще один основной источник средневековых органологических идей.

Развитие папства как правительственного института в рамках христианского сообщества, понимаемого как общественный орган, очевидно, является тем аспектом, который имеет непосредственное отношение к истории политических идей. Однако преувеличивать значение этого конкретного процесса означало бы пренебрегать другими аспектами роли папства. Его юрисдикционная функция была, по сути, лишь юридическим выражением его духовной миссии, которая также находила более прямое доктринальное и пастырское воплощение.

Пастырская функция папы римского получила, пожалуй, самое значительное развитие в период понтификата Григория I (590-604 гг.). Он подчеркивал главенство папы в структуре иерархии и послушания, но в то же время в общем контексте служения своей пастве. Не случайно он принял в качестве официального титула папы "слуга слуг Божьих" (servus servorum dei). Его позиция резюмируется его заявлением о том, что он имел "заботу и главенство" (cura et principatus) в церкви, вверенной ему Богом. Для него полномочия папского первенства существовали для защиты веры и обеспечения высшей апелляционной юрисдикции в церковных делах. В правление Григория было подчеркнуто сосуществование юрисдикционной и пастырской функций папы римского.

Поскольку юрисдикционные полномочия папы были унаследованы от апостола Петра, считалось, что каждый избранный понтифик становится непосредственным преемником Петра, а не предыдущего папы. Однако папа римский получал свои сакраментальные полномочия только при посвящении в сан епископа Рима; он получал их в результате обычной епископской апостольской преемственности и, таким образом, становился преемником своего предшественника в этом отношении. В то время как юрисдикционные полномочия папы были полными после его избрания (теоретически) духовенством и народом Рима, полный набор папских полномочий был достигался только после его посвящения.

Что касается конкретного вопроса о взаимоотношениях между светской и духовной властью, то претензии папства пятого века заложили основы развития политических идей Средневековья. Хотя папство действовало в контексте христианского мира (mundus), отождествляемого с Римской империей, имперские притязания были подорваны последовательным отношением папы к императору как к сыну (filius) церкви на том основании, что он был христианином и, следовательно, подчинялся церковной власти в религиозных и моральных вопросах. Таким образом, произошел первый перелом в структуре имперского суверенитета.

Уже в 390 году святой Амвросий, порицая императора Феодосия I, недвусмысленно называл его сыном церкви. Таким образом, Амвросий заложил важную часть основ средневекового папства, но сделал это непреднамеренно, поскольку сам не признавал юрисдикционного первенства Рима, приписывая святому Петру только "примат исповедания, а не чести" (primatus confessionis non honoris). Иерархический взгляд на превосходство духовенства над мирянами был выражен Амвросием и папством в той форме, что роль духовенства заключалась в том, чтобы учить (docere), а мирян - учиться (discere). Как сказал папа Целестин I (422-432 гг.), "Народ следует учить, а не следовать за ним" (docendus est populus, non sequendus).

Однако Акацийский раскол - первый полномасштабный конфликт между Римской и Константинопольской церквями, а следовательно, и между папством и императором - побудил папу Геласия I (492-496 гг.) более четко определить соотношение сил империи и священства.

Предполагаемой причиной раскола стал спор о противоречащих друг другу монофизитской и халкидонской христологических интерпретациях. Император Зенон (474-491 гг.), в 482 году, издал эдикт, известный как Энотикон, который содержал формулу веры, направленную на достижение единства, но противоречившую определению Халкидонского собора. Таким образом, Зенон, руководствуясь исключительно своими собственными полномочиями, устанавливал законы в чисто религиозных вопросах. При этом он действовал в традиционной римской манере, рассматривая церковные вопросы как вопросы публичного права, подлежащие императорскому контролю, что является отражением сакральной природы государства. Более того, затем он, что вполне логично, выдвинул обвинение против некоторых епископов, которые выступали против него. Такое отношение было неприемлемо для папства.

Геласий в письме от 494 года, адресованном преемнику Зенона, Анастасию I, утверждает, что "на самом деле есть две вещи, император Август, которые в основном управляют этим миром: священная власть епископов (auctoritas sacrata pontificum) и королевская власть (regalis potestas)". Слово "королевский" здесь относится как к монархам в целом, так и к императору в частности, что становится ясно из контекста. Геласий вводит новшество, утверждая, что управление христианским миром разделено между светской и духовной властью, что является логическим продолжением существующих притязаний папы на власть. Как он объясняет: "две власти должны существовать параллельно и соблюдать установленные для них границы".

В религиозных вопросах все находится под контролем духовенства. Император "является сыном, а не главой церкви, и в том, что касается религии, ему подобает учиться, а не поучать". В самом духовенстве первенство принадлежит папе римскому. Однако в светских делах духовенство подчиняется имперским законам и использует их, потому что власть императора установлена Богом. Но даже в этом случае преимущество на стороне духовенства: епископы не могут быть судимы в светских судах даже за измену.

Хотя эти две власти различны, они не равны. Поскольку только духовенство определяет содержание религиозных вопросов, оно, а не император, фактически определяет относительные границы обеих властей в христианском обществе. Действительно, "из двух [полномочий] священство является более тяжким бременем, поскольку оно также должно отчитываться перед Богом за самих царей человеческих", что подразумевает ответственность вышестоящего лица за действия нижестоящего.

Слова Геласия сводился к решительному отрицанию роли императора. Интерпретация Геласием папских правительственных идей, поскольку она имела действие именно на этом уровне публичного права, серьезно ограничивала юрисдикцию христианского императора, утверждая, что епископы разделяют власть над римским миром.

Однако важно не преувеличивать непосредственный эффект, который оказали идеи Геласия. В VI веке папство отступило от своих позиций в отношениях с императором. Это ознаменовало возвращение к ситуации, сложившейся при папе Льве I, который, например, ссылался на императора как на "священнический и апостольский разум" в борьбе с ересью. Папская канцелярия забыла о формулировках Геласия, касающихся взаимоотношений между духовной и светской властью, вплоть до периода Каролингов. Однако, начиная с Каролингов, его высказывания занимали центральное место в любом обсуждении этой темы.

Четко выраженное мнение Геласия о том, что светская и духовная власти различны, стало важным вкладом в тему дуализма, которая была характерна для средневековой политической мысли: что существуют две параллельные юрисдикции, существование которых предполагает разделение высшей власти и, следовательно, возможно, лояльности.

Взгляды Григория I на взаимоотношения между духовной и светской властью сильно отличались от взглядов Геласия и отражали изменившиеся обстоятельства папства после готских войн. Григорий работал в атмосфере сознательного сотрудничества с Константинополем и имперским экзархатом Равенны и признавал, что император может на законных основаниях вмешиваться в религиозные дела и действительно издавать церковные законы. В этом смысле он отказался от резкого разграничения двух сил, проведенного Геласием. Будучи, как и все папы, юридически подданным императора, Григорий стремился уважать права своего суверена и в то же время выполнять свои собственные обязанности понтифика: сохранять веру, превосходство римской церкви и привилегии духовенства. Всякий раз, когда он оказывался в оппозиции к императору, он старался избегать открытого конфликта.

Понтификат Григория приходился на конец поздней античности. По мере того как античный мир рушился в течение седьмого века, папство и императоры все больше отдалялись друг от друга. Имперская власть в Италии ослабевала по мере роста могущества Лангобардов. Папы оставались подданными империи и по-прежнему должны были получать императорское подтверждение своего избрания, прежде чем могли быть посвящены в сан. Однако это подчинение постепенно выходило за рамки реалий власти на Западе. Более того, папа сопротивлялся вмешательству империи в доктринальные вопросы. Папа Мартин I (649-655 гг.), защищая халкидонскую христологическую ортодоксию, боролся против попытки императора Констанция навязать монофелитство и заплатил за свою храбрость тем, что был арестован, доставлен в Константинополь и там осужден за государственную измену.

После примирения между Римом и Константинополем, достигнутого на Шестом Вселенском соборе (680-691 гг.), который осудил монофелитство, папа Сергий I (687-701 гг.) смог успешно противостоять попытке императора Юстиниана навязать постановления Квинси-Секстского собора (692 г.) силой. Император больше не имел никакой реальной власти над папством.